基本情報

基本情報

| 住所 | 静岡県駿東郡長泉町下長窪1074 |

|---|---|

| 五畿八道 令制国 | 東海道 駿河 |

| アクセス | JR御殿場線長泉なめり 徒歩10分 |

| 地図 | |

|

※地図上の表示位置はGoogleの位置情報を利用しているため、微妙に異なる場合があります。地図の表示位置は「情報編集」ボタンから修正できます。 | |

| 電話番号 | |

| FAX番号 | |

| 公式サイトURL | http://www.town.nagaizumi.lg.jp/parenting_education/school_education_culture/6/3629.html |

| 営業時間 | |

| 築城年 | |

| 築城者 | |

| 歴代城主 | |

| 代表紋 |

未登録

未登録

|

| 天守の種類 | |

| 天守階数 | |

| 天守形式 | |

| 曲輪構成 | |

| 縄張形態 | |

| 廃城年 | |

| 指定文化財 | |

| 歴史・沿革 | |

| お城情報 | |

| 更新情報 | 【

最終

更新者】影武者 【 最終 更新日時】2024/12/09 00:48:20 |

みんなの登城記録

みんなのおすすめ度 2.0|

登城日:

2025年7月5日

(本多百助さん) おすすめ度: ★★ 写真は ➀長久保城趾碑(国道246号沿い城山交差点付近) ②城山神社内 長久保城 石碑 ③城山神社内 土塁 静岡県の中世城館跡より 沼津市誌等によれば、文明14年(1482)葛山氏が沼津郷攻略のため、この長久保を拠点にしたという。また駿河記等の文献によると、天文6年(1537)北条氏綱が駿東・富士進攻のため、今川氏の築いた古塁の跡を修復して城にしたと伝えている。天文14年(1545)今川氏は北条氏の侵攻に対し、本城を攻撃してこれを奪った。以後、再び北条氏の支配に移ったが、元亀年間(1570-73)から天正10年(1582)まで武田氏、天正10年以降から慶長9年(1604)の廃城まで徳川氏が支配したという。この間天正18年(1590)小田原征伐の時、徳川氏は豊臣秀吉を本城に迎えたと伝えられている。 本城は長泉町下長窪地先で、黄瀬川が大きく「くノ字」状に迂曲する北西側の、愛鷹山麓末端台地上小字「城山」に位置し、南駿から北駿に至る入口部を扼している。本城は背後の脚部からの比高15-25mの丘陵台地へ樹枝状に食い込んだ沢を空堀で区切り、南端の黄瀬川に面した一郭を主郭とし、その北西側へ二・三の曲輪を梯状に配している。それに八幡曲輪、南曲輪を、主郭の南前面には大手曲輪を構える。東側は沢谷を堰止めて大水濠とし、そのさらに東側に突出した舌状台地を基部から三つの空堀切で画して東出曲輪をつくっている。以上、東西550m、南北470mを確認した城域とし、大手曲輪南前面の下長窪を在番城士の根古屋集落に該当させている。 本城は既に土取工事、学校建設等によって、本曲輪、三の曲輪、東出曲輪の大半は消滅した。昭和49年国道246号バイパス建設工事に伴って、八幡曲輪、二の曲輪(二の丸)が破壊されることになったので、緊急発掘を実施した結果、畝空堀が新旧2種類、六棟以上の堀立柱建造物、柵・門・石敷・通路・溝址・雛段状遺構、内郭址等が検出され、遺物として陶磁類、燈明皿、硯、水滴、砥石、小柄、釘、鏃、締金具、金箔片、鉄片、古銭、銃弾等が出土した。遺構では三島市山中城(見られる畝空堀が顕著で畝に水門址が一部みられた。遺物の中で陶磁類の99%ほ16世紀前半の美濃大窯産のもので、これによって本城の文献上の支配経営年代と遺物から示された在城年代とは大差のあることが判明している。 | |||

|

登城日:

2020年7月4日 00:42

(影武者さん) おすすめ度: ★★ 国道246号4車線で分断されている。工場側には石碑、神社側には土塁、曲輪跡などが残る。駐車場は無い。 | |||

|

登城日:

2010年4月30日 07:10

(くうくうさん) おすすめ度: |

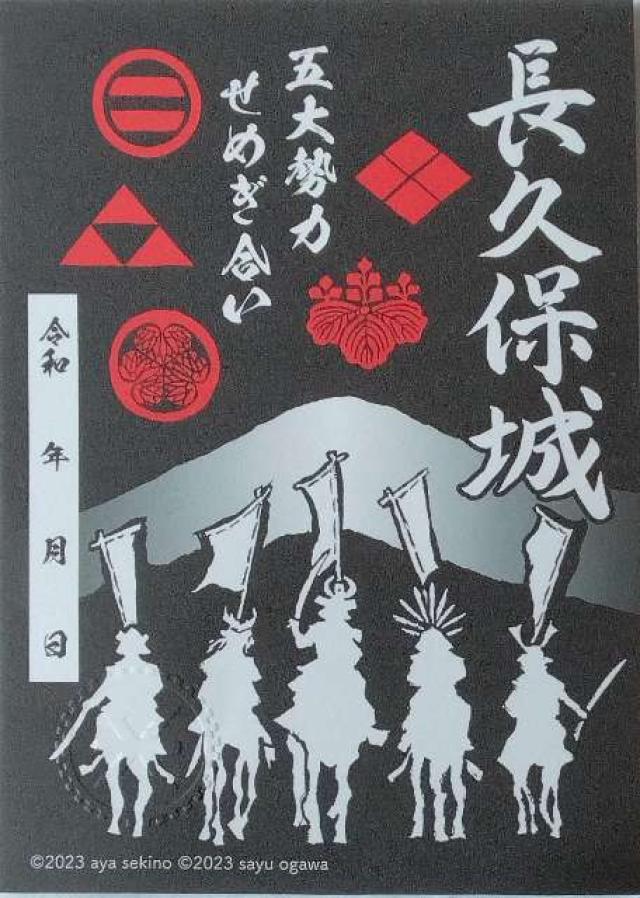

みんなの御城印

|

御城印日:

2025年7月5日

(本多百助さん)

「コミュニティながいずみ」内「ながいずみ観光交流協会」300円

地元の高校生がデザインした御城印です

|

0  0 |

|

|

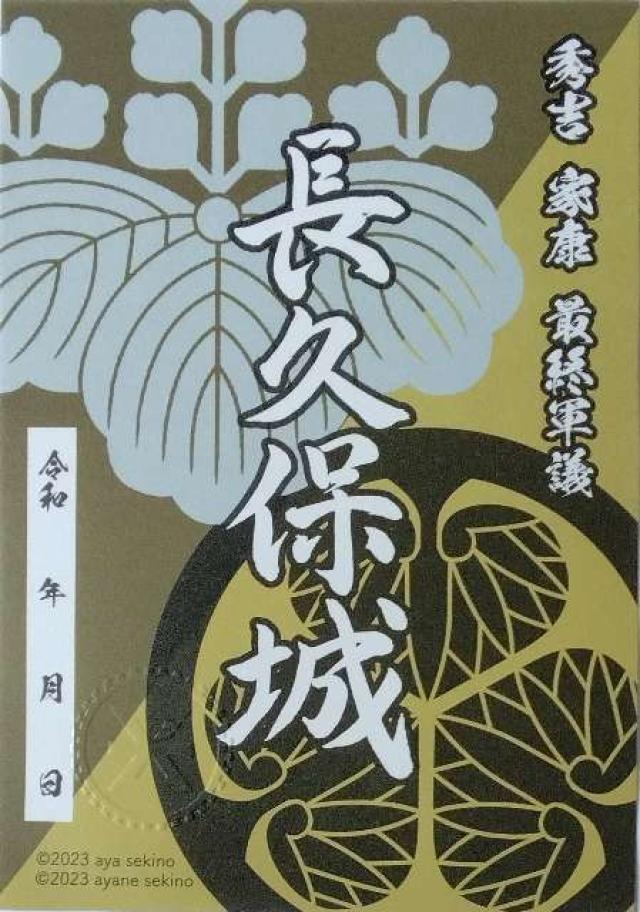

御城印日:

2025年7月5日

(本多百助さん)

「コミュニティながいずみ」内「ながいずみ観光交流協会」300円

地元の高校生がデザインした御城印です

|

0  0 |

日別アクセスランキング

日別アクセスランキング

新着・更新情報

新着・更新情報

お城ニュース

お城ニュース